Sait-on expliquer les anomalies climatiques comme l’Optimum médiéval et le Petit Âge glaciaire ?

Reconstruire les variations de température à l’échelle de la planète sur le dernier millénaire est un défi relevé par des dizaines d’équipes de climatologues à travers le monde. Il correspond à deux motivations principales : comprendre comment le système climatique a réagi aux variations solaires et aux éruptions volcaniques enregistrées sur les derniers 1 000 ans, et placer le réchauffement planétaire depuis le début du XXe siècle dans une perspective multiséculaire.

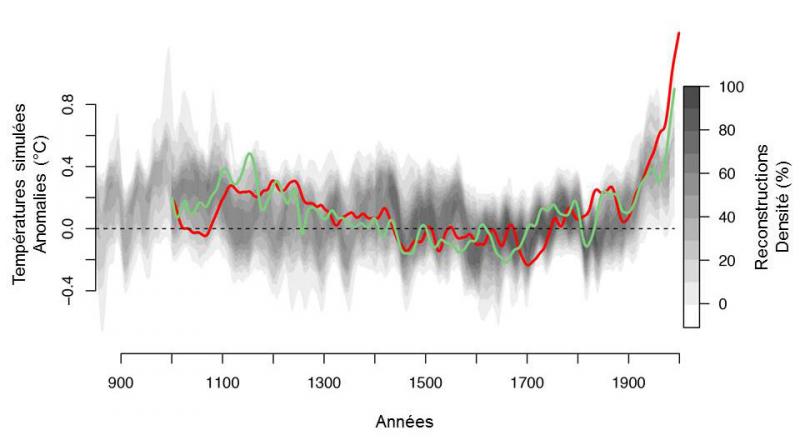

Peu de mesures de température fiables existent avant le XXe siècle (et aucune avant l’invention du thermomètre vers 1650). On combine alors des indicateurs (ou proxy) historiques, biologiques, physiques ou géochimiques du climat, pour obtenir un ensemble de reconstructions pour le dernier millénaire, de l’échelle régionale à l’échelle hémisphérique.

Ces reconstructions de température mettent en évidence des phases multiséculaires chaudes sur l’hémisphère Nord au cours du Moyen âge (l’Optimum Climatique Médiéval, de 1000 à 1450) qui contrastent avec des périodes plus froides (le Petit âge de Glace, de 1450 à 1800). Les chroniques recueillies par les historiens témoignent également, sur ces deux périodes, d’événements extrêmes (vagues de chaleur, vagues de froid ou tempêtes) qui ont eu des conséquences désastreuses sur les sociétés.

Comme pour les températures, il n’y a pas de mesure directe des variations de l’activité solaire et volcanique pour les siècles passés. Pour le Soleil, une estimation est obtenue via les isotopes cosmogéniques 10Be ou 14C présents dans des glaces polaires et cernes d’arbres, et dont la production dépend de l’activité du Soleil. En revanche, les éruptions volcaniques sont déduites des couches de soufre observées dans les carottes de glace du Groenland et de l’Antarctique.

Pour comprendre les relations entre l’évolution de la température moyenne, l’occurrence des extrêmes climatiques et les forçages naturels du climat sur le dernier millénaire, les scientifiques ont mis en place des expériences numériques du climat. Des simulations ont été effectuées avec plusieurs scénarios d’amplitude des forçages solaire et volcanique pour estimer l’incertitude associée aux perturbations et à leurs réponses.

Un résultat important suggère que l’amplitude des variations du forçage solaire qu’il faut introduire dans les modèles pour arriver à reproduire correctement l’alternance de l’optimum médiéval et du Petit âge de glace doit être deux fois supérieure aux meilleures estimations observationnelles. Deux hypothèses sont avancées pour expliquer cette discordance : la représentation du forçage solaire dans les modèles de climat est trop imparfaite ou la variabilité interne du climat a joué un rôle majeur. Le principal acteur à ces échelles de temps est la circulation océanique de retournement en Atlantique Nord, qui amène de grandes quantités de chaleur aux hautes latitudes, et qui pourrait posséder sa propre variabilité centennale à millénaire. Du fait de sa grande inertie et de sa structure très grande échelle, elle pourrait expliquer une part importante des variations observées au cours du dernier millénaire.

Par ailleurs, il a été montré que les éruptions volcaniques tropicales injectent des poussières et du soufre dans les hautes couches de l’atmosphère, qui, via l’effet parasol ont affecté le climat planétaire pendant une dizaine d’années pour les événements les plus intenses du dernier millénaire.