Qu’est-ce-que la variabilité interne du climat ?

De la même façon que la météo change au cours d’une semaine, le climat varie aussi, mais sur des échelles de temps plus longues. La palette de ces variations est large, à la fois dans le temps (d’une saison à l’autre, d’une année à l’autre, d’une dizaine, centaine jusqu’à milliers d’années à l’autre) et dans l’espace (local, régional, continental, global). Par exemple, aux échelles courtes, les précipitations fluctuent souvent avec une période privilégiée autour de 30 à 60 jours dans les océans Indien et Pacifique avec des impacts locaux forts (oscillation dite de Madden-Julian). Aux échelles plus longues, l’alternance des ères glaciaires et interglaciaires se caractérise par des temps typiques de l’ordre de 100 000 ans avec des impacts globaux (différence de température globale autour de 5°C) et régionaux (présence de calottes de glace sur une grande partie de l’Amérique et Europe du Nord) très importants.

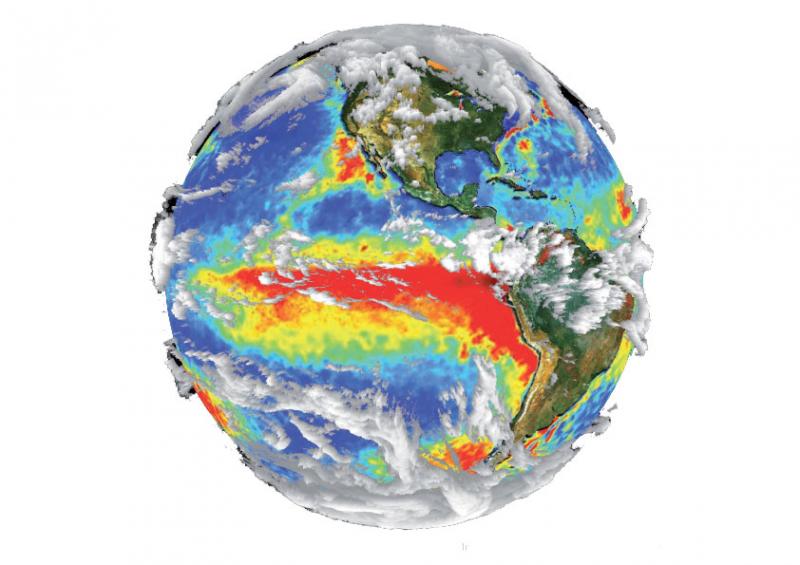

Les variations du climat autour d’un état de référence ont des origines aussi bien externes, c’est-à-dire liées à un forçage naturel (par exemple solaire pour les cycles glaciaires) ou anthropique, qu’internes, essentiellement liées aux échanges d’énergie, de quantité de mouvement et de masse au sein ou entre les composantes du système climatique. Ainsi, les échanges océan-atmosphère au niveau des tropiques expliquent par exemple le phénomène El Niño, une anomalie climatique de nature interne, qui a lieu dans le Pacifique tous les 2 à 7 ans et qui a des répercussions globales pendant plus d’une année. Sur l’Europe, une grande part des variations climatiques sur des périodes allant de 10 jours à une décennie s’expliquent par l’Oscillation Nord Atlantique (NAO) ; la rigueur de l’hiver 2009-2010 lui est par exemple attribuée.

La variabilité interne climatique se caractérise par une organisation spatiale de grande échelle et est souvent référencée par l’expression « mode ». Ainsi le mode NAO doit son origine à la dynamique propre de l’atmosphère et contrôle les trajectoires privilégiées des dépressions et des anticyclones traversant l’Atlantique Nord et qui affectent l’Europe.

Des modes de variabilité de plus basse fréquence (de quelques années à plusieurs décennies), sont aussi observés à la surface des océans Atlantique (Oscillation Atlantique Multidécennale-AMO) et Pacifique même si le manque d’observations rend leur compréhension encore parcellaire. Ces variations semblent mettre en jeu la circulation lente de l’océan, liée au transport de masses d’eaux de différentes origines.

Les signatures continentales des modes de variabilité décennaux sont fortes ; leur prévisibilité est de première importance mais reste un défi. Par exemple, l’AMO est fortement liée aux grandes périodes de sécheresse dans le Sahel, mais aussi à la probabilité d’occurrence des cyclones tropicaux dans les Caraïbes.

Les modes de variabilité interne interagissent entre eux (par exemple l’AMO joue légèrement sur les phases de la NAO en été) et sont aussi influencés par les forçages externes. Ainsi détecter une modification du climat demande un travail précis d’attribution des causes et des effets basé sur la compréhension de ces modes de variabilité. De même, pour se projeter dans les décennies à venir, il est essentiel de comprendre comment les variations internes du climat modulent la tendance liée aux gaz à effet de serre. En effet ces variations naturelles peuvent momentanément masquer l’effet anthropique, en particulier aux échelles régionales. Les scientifiques français travaillent à élucider ces questions fondamentales.